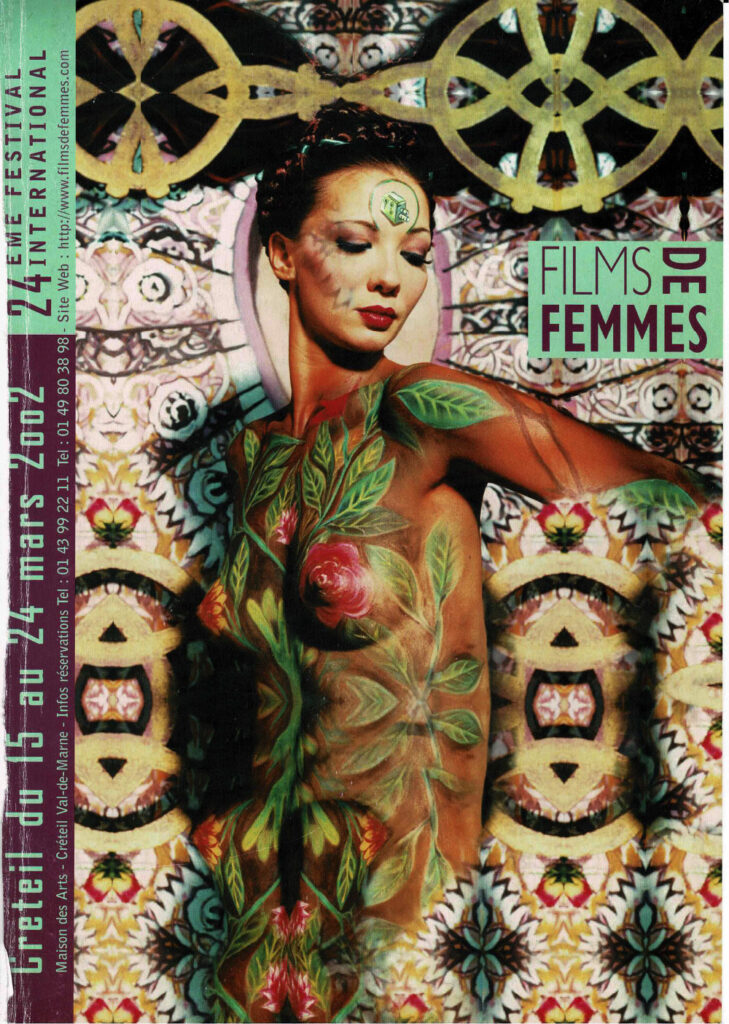

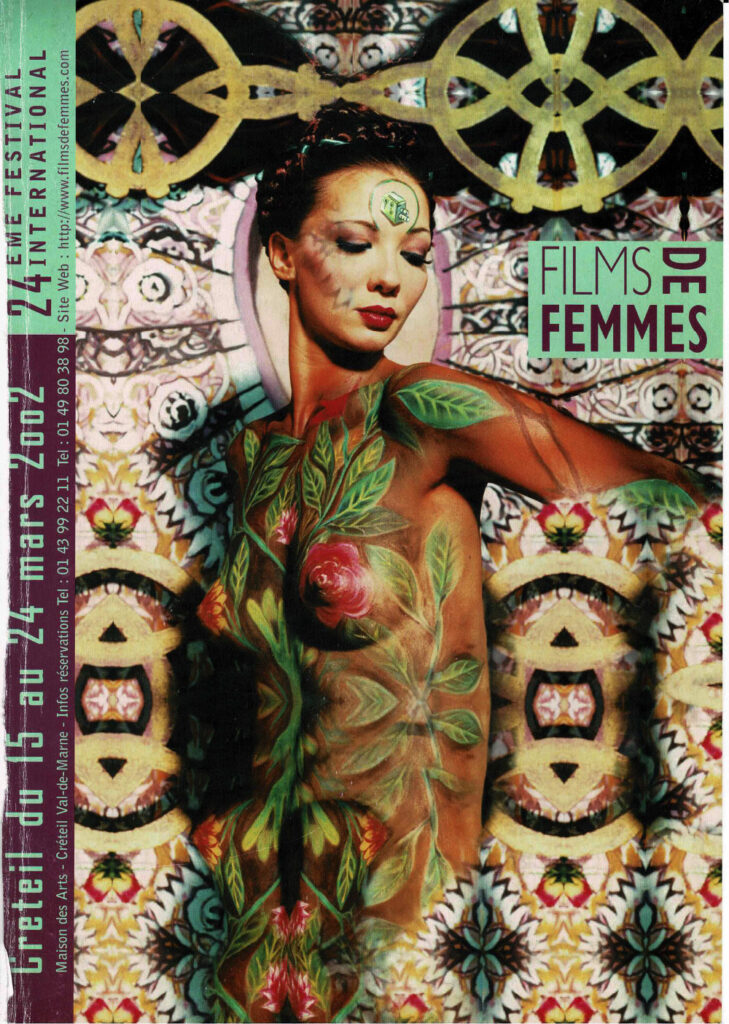

Édition 2002

Du 15 au 24 mars 2002

24ème édition

Du 15 au 24 mars 2002

24ème édition

Autoportrait Nathalie Baye

Sa trajectoire n’est pas provocante, mais elle installe dans la durée l’image assumée d’une femme moderne, à la conquête de son indépendance et de ses désirs. Fière de mener sa carrière comme un artisan, avec vitalité, Nathalie nous séduit par l’éclat de son sourire radieux, où l’on peut lire toute la passion qu’elle porte à son métier d’actrice.

Une écolière rebelle qui choisit une voie extrême

J’ai quitté l’école à quatorze ans pour faire de la danse à Monaco, quatre heures par jour. Je n’ai pas de souvenirs très heureux de cette période, mais je bénis mes parents de m’avoir permis de passer par là. À ce moment-là, l’univers de la danse était plus classique, plus fermé. Le seul qui était hors norme, c’était Maurice Béjart. Les centres chorégraphiques que l’on connaît aujourd’hui n’existaient pas, et une personnalité comme Pina Bausch non plus. Quitter l’école, c’était le rêve absolu, car j’avais des difficultés et je n’aimais pas ça. Mes parents m’ont dit : « On te met dans une école de danse mais tu y vas à fond. » Me confronter à ce genre de responsabilités a été formateur. Puis je suis allée aux États-Unis, où je gardais des enfants pour payer mes cours. Comme je n’ai pu acquérir la carte verte, je suis revenue en France. Je n’étais pas une mauvaise danseuse, mais je n’aurais pas fait une carrière mirobolante. Tout a commencé aux cours d’art dramatique. Là, j’ai pris goût au jeu. Je me suis sentie dans mon élément. Quand on trouve ce qui plaît, le travail et le plaisir sont mélangés.

Notre histoire de Bertrand Blier (1984)

L’apprentissage de la scène

Au conservatoire, je ne pensais pas au cinéma, car le cinéma était destiné pour moi à des filles qui avaient le physique d’Ava Gardner. C’était inaccessible. Heureusement, ça a beaucoup changé. J’aimais déjà beaucoup les planches, la scène, le contact avec le public, les répétitions… C’est un moment magnifique, les répétitions. Quand j’étais toute jeune comédienne j’avais une amie, Nelly Borgeaud, qui a eu le rôle principal dans L’Homme qui aimait les femmes, de Truffaut, et qui me disait : « Moi, au théâtre, ce que j’aime le plus, c’est les répétitions. » Je trouvais ça bizarre, et après je me suis dit qu’elle avait complètement raison. C’est là que je ne vois pas l’intérêt d’amocher le visage d’un acteur. Dans le dernier film de David Lynch, Mulholland Drive, les actrices sont magnifiquement filmées. En France, l’image n’est pas toujours flatteuse. Souvent dure. J’aime beaucoup Vénus Beauté, mais je ne me trouve pas à mon avantage. Je ne suis pas totalement obsessionnelle, mais je veille au grain. Le cadre c’est merveilleux. Si je prends trois photos, une en gros plan, l’autre en plan américain et la troisième filmée de loin, ça raconte trois choses différentes. J’ai été subjuguée par le cadre des premiers films de Jane Campion. Pour Sweetie et Un Ange à ma table, ce ciel très bas qui arrivait presque sur la route, c’était superbe !. Ce cadre donnait une espèce de souffle à l’image. Jane Campion est formidable, vraiment très brillante, même si j’ai une préférence pour ses premiers films. Elle a une manière de mettre à nu un visage, tout en préservant sa beauté.

Mes rencontres avec François, Maurice, Claude, Jean-Luc, Tonie, Bertrand et les autres…

J’ai débuté avec François Truffaut et, pour une comédienne qui découvre le métier, le fait de tourner dans La Nuit américaine (1973) vous rend amoureuse du cinéma. C’est un film dans le film, et c’est un film sur la magie du cinéma. Je suis très attachée à un autre film que j’ai tourné récemment, et qui, malgré le malentendu provoqué par son titre, est un film magnifique, c’est Une liaison pornographique (1999), de Frédéric Fonteyne. Il a formidablement bien marché à l’étranger. En France, les distributeurs l’ont sorti le jour où il passait au Festival de Venise*, avec une affiche où l’on voyait un lit défait. Les gens se sont dit : « Encore un film de cul et, avec Nathalie Baye, ça ne va pas… » Bref, ce film a raté sa sortie en France, alors que c’est une magnifique histoire d’amour. Frédéric Fonteyne est un jeune réalisateur belge. L’intrigue n’est pas du tout racoleuse. Simplement, l’affiche et le titre ne ressemblaient pas au film et lui ont fait du tort. En plus, on parlait beaucoup à ce moment-là d’un retour du pornographique porté par les femmes, avec Catherine Breillat pour le cinéma. Les gens ont tout de suite fait des associations d’idées préjudiciables au film.

Un week-end sur deux (1989) est l’un des plus beaux films de Nicole Garcia. Il raconte qu’une femme peut-être désorientée avec ses propres enfants, qu’elle ne sait pas toujours comment faire avec eux, et en ce sens c’est un film intéressant aussi. Etre mère n’est pas une évidence. La mère, dans ce film, est une comédienne qui a eu une certaine reconnaissance, mais n’en a plus. Elle va faire des animae nombreux personnages que j’ai joués, c’est la grande liberté de ces femmes. Dans Notre Histoire (1983) de Bertrand Blier, mon partenaire est Alain Delon et je trouve que son personnage est très intéressant. C’est un film d’auteur avec une véritable écriture. On reproche aux films d’aujourd’hui d’avoir des dialogues un peu relâchés, mais ceux de Blier sont épatants. C’est à la fois une grosse machine avec Delon, et un film d’auteur. Comme actrice, on peut revendiquer avec fierté d’avoir joué dans ce genre de films.

J’ai tourné un film en Angleterre avec Stephen Poliakoff. J’ai été très éblouie par le travail des acteurs anglais, par leur rigueur et leur discipline. Il n’est pas envisageable chez eux qu’un acteur arrive sur le plateau, sans parfaitement savoir son texte, ce qui n’est pas toujours le cas en France. C’est pourtant le B.A.BA du métier.

Venus Beauté Institut de Tonie Marshall (1999)

Le scénario

Je ne fonctionne qu’à l’instinct et au désir. En général, je ne raisonne pas sur mes choix. Je me décide sur un scénario. Ensuite, je vois le réalisateur. Si c’est son premier film et qu’il a fait des courts métrages je les regarde. Puis, on en discute ensemble. J’ai accepté Une liaison pornographique en quarante-huit heures. J’ai regardé le premier film de Frédéric. J’y ai trouvé certaines maladresses mais aussi des moments fulgurants. J’ai dit oui très vite. Dans ce métier, il y a beaucoup de sensualité et de désirs qui circulent. Le désir de jouer un rôle, de jouer avec quelqu’un, d’être un peu dans un état amoureux, tout cela est déterminant. Je suis sincère dans mes choix, mais exigeante. Dès le début, la barre était placée très haut avec les films de Truffaut et de Pialat.

L’exception culturelle française ne me fait pas peur

Nous avons la chance d’être dans un pays qui aime le cinéma, mais sait défendre son cinéma. Bien entendu, des réalisateurs français ont un jour ou l’autre été séduits par Hollywood. Certains ont perdu beaucoup de temps en essayant de faire des choses aux Etats-Unis. S’ils y arrivent, tant mieux. Mais ma conviction reste de préserver notre culture, et de cultiver nos différences. C’est ce qui fait notre force. Je reste persuadée que la qualité française peut trouver sa place dans un cinéma européen audacieux et entreprenant.

Propos recueillis par Jackie Buet et Elisabeth Jenny

*Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine au festival de Venise 1999.

Comme les femmes sont là, au début des ères révolutionnaires, avec leur courage quand il s’agit de retrousser leurs manches ou de vendre leurs bijoux, avec leur flair quand il s’agit d’inventer l’Art nouveau, avec leur exaltation quand il s’agit de braver les consensus et les résistances… les pionnières du cinéma brésilien, obligatoirement belles, ont fait comme toutes les Alice Guy du monde…

C’est Cleo de Verberena, qui a ouvert la marche. En 1930, elle réalise un long métrage, O Mistério do Dominó Negro qu’elle finance et interprète et dont il ne reste rien. L’année suivante, le scénario de son second film Canção do Destino est confié à un autre cinéaste qui laisse le film inachevé… Carmen Santos lui succède et débarque à 18 ans au Brésil, venant du Portugal. Comédienne exigeante, elle répond avec intuition, à l’invitation des deux grands auteurs du muet de l’époque: Mario Peixoto pour Limite, en 1929, et Humberto Mauro pour Sangue mineiro en 1930. Elle s’implique également dans la production de ces deux films, puis fonde La Brasil Vita Filmes, à Rio de Janeiro. Durant des années, Carmen Santos, femme de gauche politiquement incorrecte, s’acharne à réaliser, interpréter et produire un long métrage Inconfidência Mineira autour du personnage de Tiradentes, héros national perpétuellement en lutte contre le pouvoir colonial. Le film, sorti en 1948, est mal reçu. Il n’en subsiste, à ce jour, qu’ un montage d’ extraits. Engagée à la production et à l’écriture des scénarii par La Cinédia, fondée en 1930 sur le modèle hollywoodien, Gilda de Abreu entre dans le cinéma brésilien en outrepassant ses fonctions : elle se mêle tant de la réalisation des films que son employeur finit par la charger d’en terminer un. Satisfait, ce dernier propose alors à Gilda de réaliser un mélodrame très chantant, O Ébrio en 1946. Le film rencontre un immense succès, grâce au chanteur populaire Vicente Celestino, son mari. Elle réalise ensuite deux autres longs métrages.

L’incandescent pouvoir fictionnel de l’Actrice a nourri les cinématographies de tout temps. Au Brésil, Le Cinema Novo, contemporain de La Nouvelle Vague en France, ne s’en est pas privé. Il exporte de somptueux films comme Os Cafajestes de Ruy Guerra qui consacre l’une des grandes Dames du cinéma brésilien, Norma Bengell, apparue dans des comédies locales appelées «chanchadas». L’actrice tourne, deux ans plus tard dans Noite vazia de Walter Hugo Khoury.. Elle ne méprise pas non plus les marges du cinéma, celle de Julio Bressane, dans O Anjo nasceu , en 1969. Elle est aussi invitée par Ana Carolina Texeira Soares dans Mar de Rosas) en 1977. Norma Bengell passe à la réalisation avec Eternamente Pagu en 1987 puis O Guarani en 1996.

Dans Noite vazia Norma Bengell est aux côtés d’Odete Lara . Elles y jouent deux prostituées avec lesquelles deux amis trompent leur ennui, l’espace d’une nuit pauliste. L’image de blonde éternelle d’Odete Lara est inscrite dans quelques -uns des films-clés des années soixante. Dans O Boca de Ouro de Nelson Pereira dos Santos (1962) elle est une ex-maîtresse manipulatrice. Hiératique Laura dans Antonio Das Mortes (1969) de Glauber Rocha avec lequel elle tourne plusieurs films, elle sème la pagaille dans la vie de deux hommes dans Copacabana me engana d’Antonio Carlos Fontoura, en 1968. Une autre grande Dame du cinéma brésilien, Fernanda Montenegro, devient inoubliable dès 1960, dans le superbe et cruel A Falecida de Leon Hirszman et dans un autre film du même auteur, en 1981, Eles nao sam Black- Tie). Présente au fil de quarante ans de cinéma et de théâtre, elle accepte souvent de réhausser le niveau des feuilletons télévisés. Et il y a l’enchanteresse Leila Diniz, actrice qui ne fait que passer dans cette période où la Bossa Nova semble avoir été inventée un peu avant elle, pour tenter d’oublier la dictature qui dévore la vie des Brésiliens dès la seconde moitié de la décennie. Leila Diniz dont le sourire et la légèreté illuminent Todas as Mulheres do Mundo, (1965) de Domingos de Oliveira. Elle est aussi celle dont tous admirent le courage et la liberté dans ses comportements et déclarations publiques. En 1968, elle prend encore le temps d’impressionner la pellicule du beau Fome de Amor de Nelson Pereira dos Santos, avant de disparaître dans un accident d’avion…

Bien que le Cinema Novo, unique courant régnant à l’époque, montre sur l’écran une femme libre ou tendant à l’être, la féminisation du cinéma, comme partout ailleurs, ne s’affirme pas encore dans la réalisation. Seule Zélia Costa réalise As Testemunhas não condenam en 1962, un long métrage dont il ne reste aucune trace. Mais les femmes s’introduisent dans le cinéma en devenant assistantes, costumières, monteuses et script-girls et, dans la décennie suivante quelques-unes vont accéder à la mise en scène.

LES ANNEES SOIXANTE-DIX : LES REALISATRICES ACCEDENT AU LONG METRAGE.

En 1974, Tous les hommes que j’ai eus, de Tereza Trautman est considéré par la censure du pays comme trop audacieux quant à son propos: la vie tumultueuse d’une jeune femme, plus ingénue libertine que vraiment sulfureuse. Le film n’est sorti au Brésil qu’en 1980, rebaptisé Les Hommes et moi. La vraie subversion arrive avec Ana Carolina Texeira Soares, qui a débuté dans le documentaire politisé Industria et Getulio Vargas et fait l’Escola de Communicaoes e Artes da Universidade (São Paulo) d’où sortira également Suzana Amaral. En 1977, Ana Carolina réalise son premier long métrage, Mar de Rosas une déclaration de guerre à la famille, dans un pays où elle y règne. Le ton sarcastique du film, son humour ravageur, feront l’originalité de la cinéaste.

Mais il faut citer aussi : O segredo da Rosa de Vanja Orico (1973), Mestiça de Lenita Perroy, Encarnaçao de Rose Lacreta (1974), Feminino Plural de Vera de Figuereido (1975), Marcados para Viver de Maria do Rosario (1976), Cristais de sangue de Luna Alkalay (1976) A Deusa de Marmore de Rosangela Maldonado (1978). Par ailleurs, à São Paulo, L’Association brésilienne des Documentaristes (ABC-sp) qui produit dix films par an, constitue un véritable îlot de résistance par rapport à la dictature et stimule la production des courts-métrages documentaires, dans tout le pays. Plusieurs femmes dirigent leurs pas dans cette voie.

LES ANNEES QUATRE-VINGTS: LES FEMMES DOCUMENTARISTES EMERGENT, DES FILMS DE FICTIONS S’IMPOSENT

Le relatif silence des femmes cinéastes trouve son terme à l’orée de la décennie, à travers un cinéma documentaire poétique et souvent militant, où l’image même de la femme est restaurée. Formées au documentaire dans les années soixante-dix, des cinéastes livrent, dans les années quatre-vingts, quelques courts métrages importants. Parmi elles : Olga Futema) d’Ines Castilho, Tania Savietto, Marlène França, Sandra Werneck, et Tereza Trautman.

C’est Tetê Moraes qui impose un long métrage documentaire qui bouleversera le pays avec Terra para Rose en 1985, filmant l’occupation d’une fazenda par quatre mille « sans terre », autour du personnage emblématique de Rose. La cinéaste filmera d’ailleurs une dizaine d’années plus tard O Sonho de Rose comme un second état des lieux des luttes paysannes brésiliennes.

Côté fiction, c’est Tizuka Yamasaki qui inaugure la décennie en beauté, avec Gaïjin, Caminhos da Liberdade (1980), une fresque émouvante sur une poignée d’immigrants japonais au Brésil, ouvriers agricoles dans une «fazenda» au début du siècle. Le film, de facture classique, aura un immense succès au Brésil et hors du pays. Elle tournera en 1985 deux autres longs métrages: Parahyba Mulher macho et Patriamada. C’est cette même année que Suzana Amaral, après des études de cinéma tardives et après avoir élevé neuf enfants, tourne plusieurs courts métrages, puis son premier long métrage, A Hora da Estrela première adaptation du grand écrivain brésilien Clarisse Lispector. Le film remportera un vif succès auprès du public brésilien et dans les festivals à l’étranger. Il sera notamment primé à Créteil en 1986. Ana Carolina Texeira Soares tournera deux films en cette décennie: Das Tripas Coraçaoen (1982) et Sonho de Valsa en 1987.

Nombreuses sont, par ailleurs, les cinéastes qui se lancent dans le court métrage de fiction, genre très à l’honneur dans les festivals brésiliens, dont certains sont spécialisés comme « Le Festival International de Courts Métrages » de São Paulo, dirigé par Zita Carvalhoza

DES ANNEES QUATRE VINGT DIX A AUJOURD’HUI

Au tout début des années quatre vingt dix, bien que le Brésil ait accédé à la démocratie depuis quelques années, le nouveau président élu, Fernando Collor de Mello, sorte de Ubu-Roi, version tropicale, décide de soustraire la culture de son programme. Le Cinéma sera précisemment son bouc émissaire : Embrafilme, le CNC brésilien, est liquidé, les subventions annexes supprimées. Le Brésil ne fabriquera pas d’images de lui-même (c’est très rare dans l’histoire des cinématographies de cette importance) pendant presque cinq ans. La profession, sinistrée, va alors, soit changer de métier, soit se contenter de la télévision. Il y a là un chaînon manquant pour une génération de cinéastes, soudain orpheline du cinéma de son pays. Pour la première fois, hommes et femmes cinéastes sont logés à la même enseigne.

Avec son légendaire élan vital et le retour à un certain ordre des choses, le cinéma brésilien commence à renaître dans la deuxième moitié des années quatre-vingt dix. Daniela Thomas réalise Terre étrangère avec Walter Salles. Le film, un polar poétique fut le premier film à refaire parler du cinéma brésilien. Elle réalisera, avec Walter Salles toujours, l’un des épisodes d’une série pour Arte : Le Premier jour. Et c’est le film d’une femme, une actrice, Carla Camurati, qui, cette même année 1995, cristallise la fierté reconquise de la profession et du pays débarrassé de l’encombrant président, avec le succès grand public de son premier long métrage Carlotta Joaquina, Princesse du Brésil. En dehors de l’énergie de la mise en scène, c’est sans doute en grande partie à l’humour donné par l’image de la famille royale portugaise et de son excentrique Reine Carlotta Joaquina, une image dégradée, grotesque, que le public applaudit. Des personnages qui rappelaient sans doute aux Brésiliens certains dirigeants de son histoire récente, et de son histoire passée.

Le public brésilien fait aussi grand cas du premier long métrage de Sandra Werneck Pequeno Ditionario Amoroso en 1996. Comédie de charme, avec une belle direction d’acteurs, le film fait l’inventaire de la grandeur et de la misère des éphémères relations entre hommes et femmes, à Rio de Janeiro. Un genre en soi, qui a son public, dans tous les pays. Dans Amores Possiveis en 2001, il s’agit de la rencontre d’un couple, mais avec « happy end ». Le public adore, cette fois encore. Sandra Werneck a commençé sa carrière en réalisant des courts métrages documentaires, souvent militants: Ritos de Passagem, Geleia geral, Meninas de Rua entre autres.

Aux antipodes d’une bluette, c’est un couple lié par force, l’espace d’une nuit de séquestration, que nous présente Tata Amaral, dans Um Céu de Estrelas en 1996. Elle s’impose à travers ce film à la mise en scène précise, comme une cinéaste d’atmosphère. En 1999, son deuxième film, A traves da Janela aborde un autre huis clos: celui d’une mère et de son fils. Une mère abusive, un fils désarmé, un tandem universel dans sa version brésilienne. Les deux films voyageront beaucoup au Brésil et à l’étranger.

En 1999, Eliane Caffé, après trois courts métrages réalise Kenoma en 1998. Dans un petit village retiré de Minas Gerais, c’est le récit d’un combat poetique : celui d’un homme, donquichotesque, qui veut retrouver le mouvement perpétuel en faisant refonctionner un vieux moulin désafecté. La réalisatrice montre son désir de parler d’un Brésil loin de la ville. Elle vient de terminer le tournage de Narradores de Jave son second long métrage.

C’est Lucia Murat qui ouvre le nouveau siècle du cinéma brésilien avec son très original Brava Gente Brasileira (Brave peuple brésilien) tourné dans une langue indienne d’origine. Elle y décrit, avec une ironie efficace et une émotion qui va crescendo, la férocité du colonisateur portugais à l’égard de l’Indien qu’il souhaite assujettir. Mais la résistance passe par des chemins imprévus, comme le refus d’une femme indienne à accepter un enfant blanc, en avortant, conformément au droit absolu des femmes de son ethnie à disposer de leurs corps. Lucia Murat a réalisé deux documentaires : O pequeno exército loco en 1978 sur les Sandinistes, et Que bom te ver viva en 1981, une rencontre avec ceux qui, comme elle, ont lutté contre la dictature brésilienne. Elle a également réalisé Doces Poderes une fiction pour la télévision brésilienne. Le premier long métrage de Rosane Swartman, à cette époque, Como ser soltero constitue un autre grand succès public, comme un peu plus tard Copacabana, le deuxième long métrage de Carla Camurati. Deux comédies légères dont le public brésilien ne se lasse pas.

En 2001, Laïs Bodanski, très remarquée pour son premier court métrage Cartão vermelho réalise Bicho de Sete Cabeças tiré d’un fait divers, sur un adolescent victime des abus du système psychiatrique complice de ses parents. Anna Muylaert, elle, avec Durval Discos amène, de façon feutrée, la perturbation dans une petite boutique de disques, toute en nostalgie jusque-là.

Catherine Arnaud, avec la collaboration de Tata Amaral.

Grand Prix du Jury – Meilleur long métrage de fiction

Drei Sterne (Comme il faut) de Sandra Nettelbeck (Allemagne)

Mention spéciale Grand Jury

Stranger Inside de Cheryl Dunye (USA)

Prix AFJ – Meilleur long métrage documentaire

Astrid Hadad, la môme tequila ! d’Aurélie Sémichon et Pierre Favre (Doc, France)

Mention spéciale AFJ

Kelly and Her Sisters de Marylin Gaunt (Doc, Royaume-Uni)

Prix Graine de Cinéphage – Meilleur long métrage de fiction

La Bête à 7 têtes (Bicho de 7 Cabecas) de Lais Bodansky (Brésil)

Prix UPEC. Université Paris-Est-Créteil – Meilleur court métrage européen

Freaky de Gabriele Neudecker (Autriche)

Mention spéciale UPEC

El ultimo cuento de Laura Belloso (Espagne)

PRIX Beaumarchais – Meilleur court métrage francophone

Verrouillage central de Geneviève Mersch (Luxembourg)

Prix Programmes courts et créations CANAL + Meilleur court métrage

Starched de Cath le Couteur (Royaume-Uni)

Prix du Public – Meilleur long métrage de fiction (doté par la Ville de Créteil)

Stranger Inside de Cheryl Dunye (USA)

Prix du Public – Meilleur long métrage documentaire (doté par le département Val-de-Marne)

Senorita extraviada de Lourdes Portillo (Doc, USA)

Prix du Public – Meilleur court métrage étranger

El ultimo cuento de Laura Belloso (Espagne)

Prix du Public – Meilleur court métrage français

Spartacus de Virginie Lovisone (France)